タイトルを見て「えっ?!」と思った方も多いかと思いますが、実在する組織です。今回は、日本愛妻家協会事務局長代理の小菅隆太(こすげりゅうた)さんにお話を伺いました。

目次

群馬県にある嬬恋村を知っていますか?

群馬県吾妻郡(あがつまぐん)にある嬬恋村(つまごいむら)をご存知でしょうか?その素敵な村名の由来をまずご紹介します。

その昔、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が亡き妻、弟橘媛(オトタチバナヒメ)を嘆き悲しみ、「ああ、我妻恋し」とお嘆きになったことから、吾妻郡嬬恋村という名前がついたとされています。夏秋には日本一のキャベツの出荷高を誇る、のどかな農村地域です。

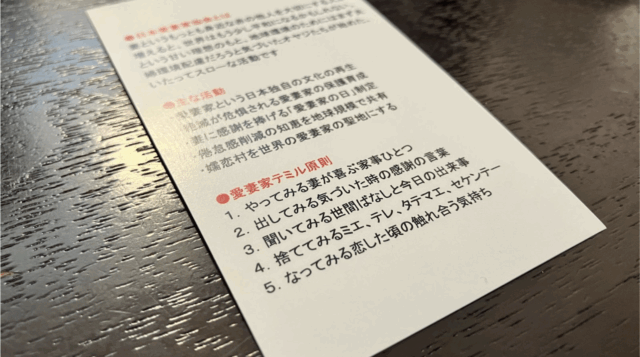

この村の魅力を知ってもらい、訪れる交流人口を増やそうと、そして、同地域を愛妻家が集う地域として活性化しようという日本愛妻家協会の試みがスタートしました。約20年前から活動しています。

村役場もこの取組を積極的に観光商工に活かすべく、架空の「愛妻課」を作り、「キャベツ畑の中心で妻に愛を叫ぶ」や、1月31日を数字の1を「アイ(I、愛)」31を「サイ(妻)」とよび「愛妻の日」を制定し、同日の早期帰宅大作戦を敢行し、8時9分をハグタイムと称し夫婦間コミュニケーションを促進するなど、ユニークな活動を世に送り出してきました。

本記事では、そんな日本愛妻家協会の活動を通じて沢山の夫婦との対話から得られた知見をもとに【「とりあえずやってみる」のススメ。】と題し、とかく難しく捉えられがちな「夫婦時間」をいかに創造的に過ごすかについてお伝えしたいと思います。

時代は大きく変化し、女性活躍は「あたりまえ」の時代に

女性活躍という言葉が社会記号化するまで、社会はゆるやかに変化してきました。

日本愛妻家協会として、特に大きく社会が変化したきっかけとなったのが、東日本大震災です。この時期、日本を席巻したのは「絆」という言葉。いつ何時、何があるかわからないという現実を突きつけられた社会は、今ある身近な関係をもっともっと大切にしよう、絆を深めよう、という機運が高まりました。

こうした風潮は、数年前に世界中が苦しめられたコロナ禍でも強まりました。ステイホームを強いられた時代、身近な人たちとのコミュニケーションをどのようにより良くしていくのか、考えられた人も多いと思います。

女性活躍という言葉も、最初は一部の意識が高い人々だけを対象に広まっていた印象ですが、時間の経過とともに様々な活躍の具体例も増え、女性と強調しなくても、沢山の活躍する姿が広く認識されるようになりました。特に若い世代を中心に社会に浸透し、一般的なもの、あたりまえのものとして受け入れられているように思います。

ポイント1:妻を最も身近な赤の他人として意識する

私たちの協会では「妻というもっとも身近な赤の他人を大切にする人が増えると、世界は平和になるかもしれない」というゆるい思想を掲げています。

「結婚をしたが、元を正せば赤の他人」ということについて、沢山の夫婦が相互に問題が生じた時に、あまり良くない意味で意識し合うのですが、これを常日頃、もしくは関係が良い時にこそ常に心に留め置いておくことが、【むずかしくしない”夫婦時間クリエーション”】の大事なポイントその1になります。

意識するだけで自然と態度にも現れ、お互いの存在を尊重することにつながります。

対話の重要性

夫婦というのは「最も身近な赤の他人」ですので、あたりまえですが価値観の相違や、わかっていたようで全くわかっていないというすれ違いも日常茶飯事です。

むしろどこか

「価値観は一緒に決まってる」

「相手の全てをわかってる」

と思えば思うほど、ズレに気付けなかったり言葉の意味や意図を捉え違えたりして揉め事が増え、お互いに疲弊していくもの。

様々な夫婦からお話を伺って感じるのは、圧倒的に対話の量が少ないということです。なぜそもそも対話が減ってしまうのか、実はちょっとした言葉尻をとらえたやり取りだったりします。

これは、夫婦どちらか一方が、ということではなく相互にあるあるの話ですが、共同生活をしている中で、例えばどちらかが相手方に対し

「これ、やっておこうか?」

と、何かやってあげたいという気持ちで、良かれと思って話しかけたとします。文字だけですとなんてことはない一言ですよね。良い関係の夫婦であれば、こんな声かけも

「ありがとう!よろしく!」

となんでもない対話が生まれるはずですが、あまり良くない関係の時に投げかけると、

「(これ、やっておこうか?って、なんでいちいち私に聞くんだろう?自分で考えて、自分で行動して欲しいのに。なんか上からに聞こえるなぁ)」

どうもこんな風に相手には聞こえてしまうのです。良かれと思って伝えたことが、相手にはカチンとくる言葉として伝わってしまうのです。これは一例に過ぎませんが、夫が、妻が、どちらか一方がということではなく、こうしたやりとりが積み重なっていくことによって、だんだん対話が面倒になり、ともすると対話することが怖くなって、対話の量が減っていってしまい、それを増やすきっかけを見失ってしまいます。そんなことが世の中の夫婦に起きているのではないでしょうか。

ポイント2:スムーズな対話「語尾に”ね”」

【むずかしくしない”夫婦時間クリエーション”】ポイントその2は、「言葉の語尾に”ね”」を付けてみる。たったこれだけです。

「これ、やっておこうか?」から

「これ、やっておくね!」に、伝え方を変える。

文字の印象でも、発信側の主体性が高まっているのを感じ取れるかと思います。もちろん夫婦の形は千差万別ですし、どちらかがどちらかに全力で尽くしたい、といった価値観もきっとあることと思います。背中を見てついてこい!というスタイルが性に合う夫婦もたくさんいらっしゃると思います。

そうした夫婦は、側から見ると悩んでいることはあまりなく、お互いにそのスタンスを尊重しているようにさえ見えます。

「なぜあまりうまくいかないんだろう?」「どこもこんなものなのかな?」と、もやもやしている方の大半が、このようなコミュニケーションエラーが起きているように思いますので、最初は抵抗があるかもしれませんが、何か身近なところから、「ね」で終えてみてはいかがでしょうか。

「お皿下げておくね!」「料理作っておくね!」「今日はこどもの送迎、私がしておくね!」

続けて習慣化すると、対話の量も増えていき、効果てきめんです!

ポイント3:捨ててみる!ミエ・テレ・タテマエ・セケンテー

私たちは様々な社会活動の中で、夫婦や家族という単位で生活をしています。

夫婦それぞれに家以外の顔があり、外では自分のため、家族のために、様々な見栄や照れや建前や、世間体と、ある意味戦って暮らしている、といっても過言ではありません。

ポイント1:お互いが最も身近な赤の他人であることをまずは意識する。

ポイント2:主体的に物事を捉え、語尾に”ね”をつけて対話をしてみる。

こうしたことを日々の中で積み重ねていった先に、ぜひ夫婦で目ざして欲しいと思うのが、お互いせっかく縁があって一緒に暮らしているわけですから、外で身に纏っているある種鎧のような、ミエ・テレ・タテマエ・セケンテーを脱ぎ捨ててみることをおすすめしています。

端的に言ってしまえば「素直になりましょう」ということです。

自分自身に対しても、お互いがお互いに対しても、素直でいること。

そうあるために、対話の仕方や量を見直し、相手が他人であったにもかかわらず共に暮らしていている唯一のパートナーであることを思い出してみる。そんなことがとても肝要なのではないかと思うのです。

まとめとして

女性活躍の文脈の変化と、ちょっとした夫婦の行き違いについてお話ししました。世の中のニュースや情報発信は、興味関心を引くために、ついつい夫婦の課題や問題ばかりにフォーカスしがちです。

しかしながら、大半の夫婦はいろいろなことがありつつも、様々な創造性を発揮し、良い人生を歩むために工夫しながら生活していて、そうしたあたりまえの日常というのは世の中のニュースにはならない、というのもまた事実です。

女性活躍も、この先多種多様な事例がもっともっと増え、さらにあたりまえになる中で、「性別関係なくお互いの活躍を尊敬しあえる社会、支え合える国って、なんかいいよね」こんな機運が益々高まる未来を期待しています。

妻という最も身近な赤の他人を大切にする人が増えると、世界はちょっぴり豊かで平和になるかもしれない…そう願っています。

ソーシャル、ビジネス、パブリック、3つのセクターをつなぎ、新しい共創モデルの創造に寄与するトライセクターリーダー型コミュニティマネージャー。イベントプロデュース、ディレクションといった企画設計から、MC、ファシリテーター、モデレーター、広報PRまで、社会や地域の課題に寄り添うプロジェクトのコミュニティを活性化していくプロ。

株式会社Grau. 代表取締役/森ビル株式会社グラスロック共創コーディネーター/群馬県嬬恋村観光大使/日本愛妻家協会事務局長代理