| 【416】SUMINOE株式会社 | |||

|---|---|---|---|

| 業種 | 製造 | ||

| 認証年月日 | 2019年 | 8月 | 1日 |

| 継続年月日 | 2025年 | 8月 | 1日 |

| 本社所在地 | 大阪市 | ||

| 事業所数(本社及び大阪市内事業所) | 1 | ||

| 認証レベル | ★★★ | ||

| イクメン推進企業 | ◆ | ||

| ホームページURL | https://suminoe.co.jp/ | ||

企業等の紹介

設 立 : 1930年(昭和5年12月26日)代表者 : 代表取締役会長兼社長 永田 鉄平

資本金 : 95億5千4百万円(2019年5月31日現在)

従業員数: 260名(連結グループ2,899名)(2019年5月31日現在)

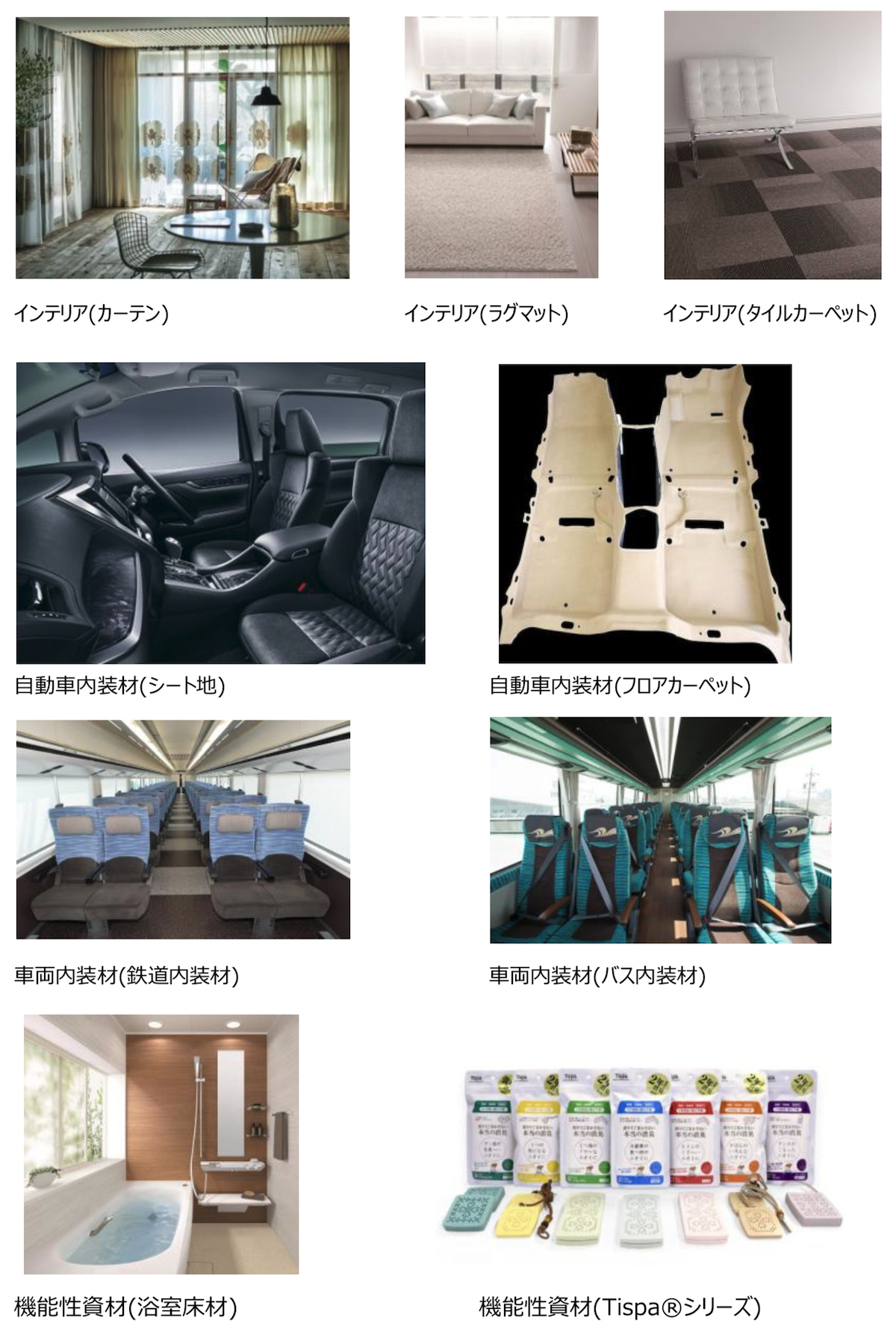

事業内容:

〇インテリア事業(カーペット、カーテン、壁紙、各種床材等の製造および販売)

〇自動車・車両内装事業(自動車、バス、鉄道車両、航空機等の内装材の製造および販売)

〇機能資材事業(電気カーペット、消臭関連商材等の製造および販売)

女性の活躍促進に関する取組み

意欲のある女性が活躍し続けられる組織

住江織物グループは、多様性の受容と尊重の取り組みについての取り組むを加速させるべく、2022年6月1日付で「ダイバーシティ&インクルージョン基本方針」を策定いたしました。「住江織物グループは、国籍、人種、宗教、性別、年齢、身体的特徴などの属性や個人の価値観といった多様性を受容・尊重することで、能力と意欲ある従業員が活躍できる組織風土を醸成し、新しい価値やイノベーションを創出します。」

まさに「意欲ある女性が活躍し続けられる組織作り」に向け推進活動を行っていきます。

主な取り組みとして、

21世紀職業財団の主催する「女性活躍サポートフォーラム」の21世紀塾と女性管理職研修に、毎年グループ会社より2名ずつ派遣しております。21世紀塾は、ロールモデル講演や管理職に必要なスキルの習得、受講者同士で行うグループ討議等を通してモチベーションアップや能力向上を図ることを、女性管理職研修では、管理職として活躍していくための知識とスキルの習得を目的としています。参加者からのヒアリングでは、「普段接する機会の少ない他業種の方と働く女性についてをテーマとしたグループディスカッションは、特に刺激的だった」という意見もあり、今後も継続していきたい活動の一つとなります。

また、2021年9月に「女性活躍を考えるオンライン交流会」を実施しました。終了後の参加者からのアンケートでは、「テーマは今の時代にあっていると感じた」「女性活躍について、会社として課題に挙がっていることがうれしく思った」「課題として認識したうえで、こういう機会を設けるのは良いことだと思う」などの意見が多数ありました。

その他、年に1度「働きやすさアンケート」をグループ会社全社で実施しており、社員の満足度・職場環境・女性の活躍などについての意識調査を実施しております。今後も社員の声を吸い上げた実効性のある施策を計画し取り組んでいきます。

仕事と生活の両立(ワーク・ライフ・バランス)支援

住江織物グループは、仕事と生活の両立支援を加速させるべく、2022年6月1日付で「ワーク・ライフ・バランス基本方針」を策定いたしました。「住江織物グループは、仕事と生活の充実は、従業員が意欲的に働き続けるために重要であると考え、多様なライフイベントに対応した柔軟な働き方への取り組みをおこないます。」

具体的な取り組み

【育児との両立支援】 ※一部抜粋

- 育児休業3日間有給

- 産前産後休暇 各8週間

- 育児短時間勤務を最大小学校3年生終了まで延長

- 育児のための始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置

- 看護休暇(子一人につき年間5日間)の時間単位取得

- 「仕事と子育て 両立支援マニュアル(育児編)」の掲載・更新

- 「仕事と子育て 両立支援マニュアル(上司編)」の掲載

- 在宅勤務制度の適用(小学校3年生まで)

- ジョブリターン制度の適用

【介護との両立支援】

- 介護休業(対象家族一人につき通算して183日の間)

- 介護短時間勤務

- 介護のための始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置

- 介護休暇(要介護状態の家族一人につき年間5日間)の時間単位取得可能

- 介護と仕事 両立支援マニュアルの掲載

- 在宅勤務制度の適用

- ジョブリターン制度の適用

【ジョブリターン制度】

- 育児や介護等やむをえない理由による退職者の再雇用

男性の育児や家事、地域活動への参画支援

女性の両立支援施策とも併せて、男性の育児休業取得の推進を行っています。その中の一つとして、2019年4月より育児休業のうち、3日間を有給化し、男性社員も育児休業を取得しやすいよう規程の改定を行いました。その結果、住江織物グループで、2020年度に3名 2021年度に1名の取得がありました。

また、こうした取り組みもあり、この度「イクメン推進企業」の認証もいただくことが出来ました。男性も積極的に育児に参画できる企業を目指して、引き続き啓発活動を実施していきます。